Sa, 01.11., 18h

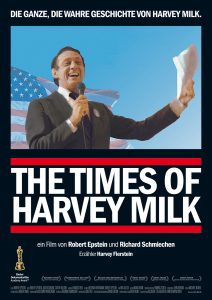

USA 1984, Regie: Robert Epstein und Richard Schmiechen, 90 Min., englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln

FSK 12

San Francisco in den 70er Jahren: Rund um die Castro Street entsteht die erste von Schwulen und Lesben geprägte Nachbarschaft der USA. Zum Symbol für das wachsende Selbstbewusstsein der queeren Menschen des Viertels wird der Aktivist Harvey Milk: Als selbsternannter Bürgermeister der Castro Street kämpft er für gleiche Rechte – und wird als erster offen schwuler Mann zum Stadtrat gewählt. Knapp elf Monate später wird Harvey Milk im Rathaus von einem politischen Rivalen erschossen. Doch als Ikone queerer Selbstermächtigung bleibt er unsterblich.

Mit „The Times of Harvey Milk“ haben die Filmemacher Robert Epstein und Richard Schmiechen selbst ein mitreißendes Stück Bewegungsgeschichte geschaffen. Über seltenes Archivmaterial und Interviews mit Vertrauten Milks porträtieren sie den Bürgerrechtler als empathischen, schlagfertigen und charismatischen Mann des Volkes. Was ihn angetrieben hat, erklärt Harvey Milk dabei selbst: in einer bewegenden Tonbandaufzeichnung, die er für den Fall seiner Ermordung aufgenommen hatte. 1985 gewann „The Times of Harvey Film“ den Oscar für den besten Dokumentarfilm.

Langinhalt

Diane Fienstein, die damalige Präsidentin der Stadtverordnetenversammlung von San Francisco, gibt in einer erschütternden Fernsehansprache bekannt, dass Bürgermeister George Moscone und der Stadtverordnete Harvey Milk in ihren Büros im Rathaus erschossen worden sind. Unter dringenden Tatverdacht steht der Stadtverordnete Dan White, ein ehemaliger Polizist und Feuerwehrmann.

„The Times of Harvey Milk“ rekonstruiert zuerst das Leben von Harvey Milk. Wir hören seine Stimme von einem Tonband: eine Botschaft, die nach seinem Willen nur dann abgespielt werden sollte, wenn er durch einen Anschlag ums Leben gekommen sei.

Bevor Milk einer der engagiertesten und einfußreichsten Stadtverordneten San Francisco wurde und gleichzeitig der prominenteste Sprecher der Bürgerrechtsbewegung der Lesben und Schwulen, war er Besitzer eine Ladens für Fotozubehör in dem damals noch verschlafenen Castro District. Von 1973 bis 1978 versuchte Milk vergeblich, ein politisches Amt zu erlangen, bis er schließlich durch ein neues Wahlsystem im vierten Anlauf gewählt wurde. Schnell wurde er populär, denn er praktizierte Bürgernähe, organisierte Nachbarschaftshilfen und setzte sich für Menschen mit Diskriminierungserfahrung ein.

1978 nimmt er entschieden gegen die „Briggs Initiative“ Stellung, eine Kampagne gegen Schwule und Lesben. Zusammen mit dem progressiven Bürgermeister Moscone erarbeitet er eine Gesetzesvorlage zur Sicherung der Rechte von Homosexuellen, die auch von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wird. Die einzige Gegenstimme kommt von seinem späteren Mörder Dan White, der nach seinen Worten ein Zeichen „gegen den moralischen Verfall der Stadt“ setzen will. Die Anti-Schwulen-Bewegung der ehemaligen Schauspielerin Anita Bryant gewinnt in den USA an Gewicht; in Kalifornien versucht Senator Briggs, ein Referendum, die sogenannte „Proposition 6“, einzuführen, die es Homosexuellen verbieten würde, in Schulen zu unterrichten. Milk organisiert eine Aufsehen erregende Kampagne gegen die Brigg-Initiative. Der damalige Gouverneur Reagan und Präsident Carter sprechen sich gegen das Referendum von Briggs aus, so dass die Vorlage bei ihrer Beratung überraschend gekippt wird. Einige Tage später kommt Dan White aus finanziellen Gründen in politische Schwierigkeiten. Er verliert seinen Stadtverordnetensitz.